投稿日:2018年5月3日 | 最終更新日:2024年11月21日

住宅購入と前面道路の関係

特に、一戸建ては、土地や物件探しをする際、マンション以上に土地建物だけでなく、道路の種類や幅、方角についてしっかりと確認したうえで決められたほうが良いです。

なぜなら、前面道路や接道状況は、生活環境だけでなく、資産価値にも影響します。

不動産売買における重要事項説明にも、道路の種類、幅員、接道状況などが盛り込まれています。

この記事では、家を買う際、道路に関して確認すべき事項、資産価値との関係についてまとめてみました。

物件探しや内覧時の参考として頂ければと思います。

建築基準法上の「道路」とは?

そもそも「道路」とはどういったものを指すのでしょうか?

建築基準法42条に「道路」が定義されています。

購入する物件の前面道路が、建築基準法上のどの「道路」に該当するかまず確認しましょう。

建築基準法上の道路

| 42条 第1項第1号 | 道路法によるもの(一般国道、都道府県道、市町村道などの公道) |

| 42条 第1項第2号 | 都市計画法、土地区画整理法などによるもの(開発道路) |

| 42条 第1項第3号 | 建築基準法が施行された1950年(昭和25年)11月23日以前から存在するもの |

| 42条 第1項第4号 | 道路法や都市計画法により2年以内に事業が行われる予定があり、特定行政庁が指定したもの |

| 42条 第1項第5号 | 特定行政庁が位置を指定したもの(位置指定道路) |

| 42条2項 | 建築基準法が施行される前から存在する幅員4メートル未満で特定行政庁が指定したもの (2項道路、みなし道路) |

「道路」への接道義務

そして、建築基準法上、次のような規定があります。

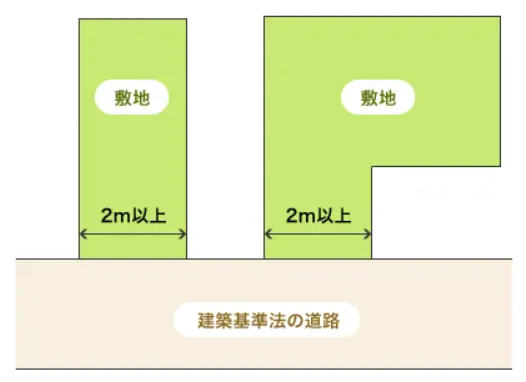

建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない

建築基準法43号1項

※幅員:道路の幅

いわゆる「接道義務」というものです。

敷地が幅員4m未満の道路に接道している、もしくは、幅員4m以上の道路でも接道している部分が2m未満の場合、原則として新しく建物を建てることができません。

「再建築不可」物件といい、

不動産の価値としては低くなります

接道義務は、火災や地震などの災害時に、消火や救護作業を円滑に行うために設けられている規定になります。

前面道路が4m未満の場合は?

道路の幅を「幅員(ふくいん)」と言いますが、市街地などでは4mに満たない道路もよくあります。

では、4mに満たない道路に接する土地建物は違法になるの?

というと必ずしもそうではありません。

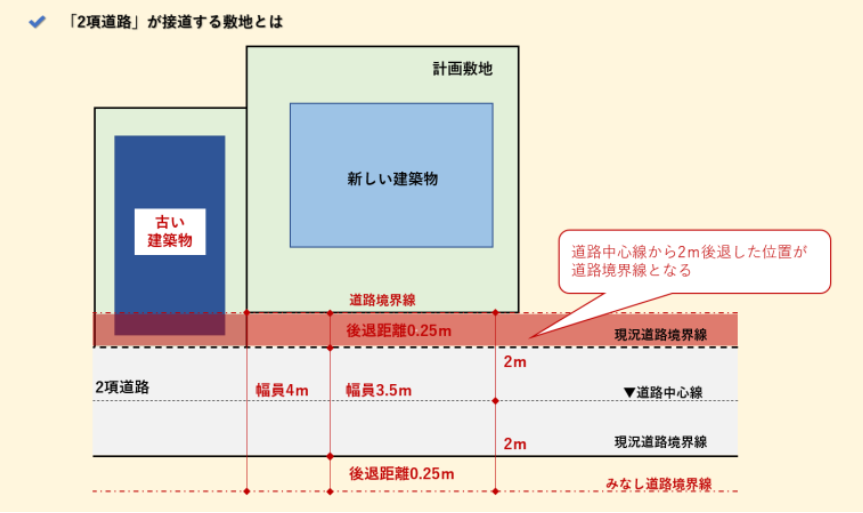

上の表にもありますが、

4m未満でも「道路」として認められるものがあります。

これが42条2項に規定されている、

いわゆる「2項道路」といわれるものです。

42条2項道路は、

建築基準法施行当時、既に建物が立ち並んでいる4m未満の道路で、将来的に4mの幅員を確保することを前提に、特定行政庁(いわゆる自治体の長)が道路として指定したものです。

4m未満の道路で制限される内容

では、前面道路が4m未満の場合、どういった制限を受けるのでしょうか。

セットバック

42条2項に該当する4m未満の道路の場合、いわゆるセットバックが必要になります。

そして、道路の中心から2m後退したところが道路と敷地の境界としてみなされ、塀や建物を建てることはできません。

※道路の反対側が川やがけの場合は、その反対側の道路境界から4mセットバックする必要があります

道路の中心は行政が決めることで、その認定は必ずしも簡単ではありません。

この点に関しては、売主や不動産会社は、売却するにあたり調査義務があります。

・道路の中心はどこか?

・セットバックはどこまで必要か?

物件を見る際にしっかりと確認しましょう。

建ぺい率・容積率上不算入

また、セットバックした部分は道路とみなされ、購入後、将来的に建替えや増築をしようした際にも影響する可能性があります。

どういうことかというと、建築基準法では用途地域が定められており、各用途地域に応じて、「建ぺい率」や「容積率」といって土地面積に対して建てられる建築面積や床面積を規定しています。

用途地域とは、

大きく「住居系」「商業系」「工業系」にわかれ、建築できる建物の種類や用途の制限をまとめたものです

建てられる建築面積や床面積を計算する基準となる土地面積に、セットバックした部分は含まれません。

例えば、住居系の用途地域で100㎡の土地があるとします。

・建ぺい率が60%

・容積率200%

の指定を受けている場合、セットバックがなければ、

・建築面積:100㎡×60%=60㎡

・延べ床面積:100㎡×200%=200㎡

まで建築が可能です。※他の制限はないものとします

ただ、例えばセットバック部分の面積が20㎡だった場合、

土地面積は100-20=80㎡とみなされます。

とすると、将来建替えや増築の際に建てられる面積は、

・建築面積:80㎡*60%=48㎡

・延べ床面積:80㎡×200%=160㎡

に減ってしまうということです。

ですので、

・どれくらい制限されるのか?

・将来の建替えや増築に影響しそうか?

こういったこともしっかり確認しましょう。

道路と家の資産価値

次に、土地と道路との関係です。

道路付けは資産価値にも関係します。

例えば、接道義務として2m以上必要といっても、接道の仕方が、普通に接道している場合(左図)と、いわゆる旗竿地(はたざおち)といわれる、敷地の袋地部分から伸びた細い部分が接道している場合(右図)があります。

法律上問題はなくても、旗竿地は資産価値的に低くなる可能性が高いです。

旗竿地の場合、普通の整形地と比べて、

固定資産税の評価額も低くなります。

旗竿地の資産価値が低い理由

日当たりや風通し

資産価値は、通常、家を売却する場合に問題となります。

住宅地の場合、生活環境は非常に重要です。

この点、旗竿地の場合、通路の先に敷地があります。

ですので、特に南側の隣接地の建物の影響も受けやすく、日当たりや風通しなどが悪くなる可能性が通常の敷地より高くなります。

また、前面道路から奥まっていることから防犯性やプライバシー性が確保しやすいというメリットも挙げられますが、土地の広さや周辺住戸や建物との関係でケースバイケースといえます。

通路部分の割合・所有者

また、建物が建つ敷地までの通路部分の権利関係も重要です。

通路部分も含めての土地面積ですので、実際に建物を建てる土地として活用できる面積はどれくらいなのかをしっかり確認しましょう。

売買の対象となる土地面積が100㎡表記でも通路部分が25㎡あれば、実際に建築面積として活用できる土地は減ってしまいます。

また、通路部分が私道の場合、私道部分が共有か個人の所有するものなのかも重要です。

道路に隣接する住戸で共有の場合はまだいいのですが、個人所有の私道の場合、使用や何かあった際の掘削許可などで問題が生じやすいという評価になりがちです。

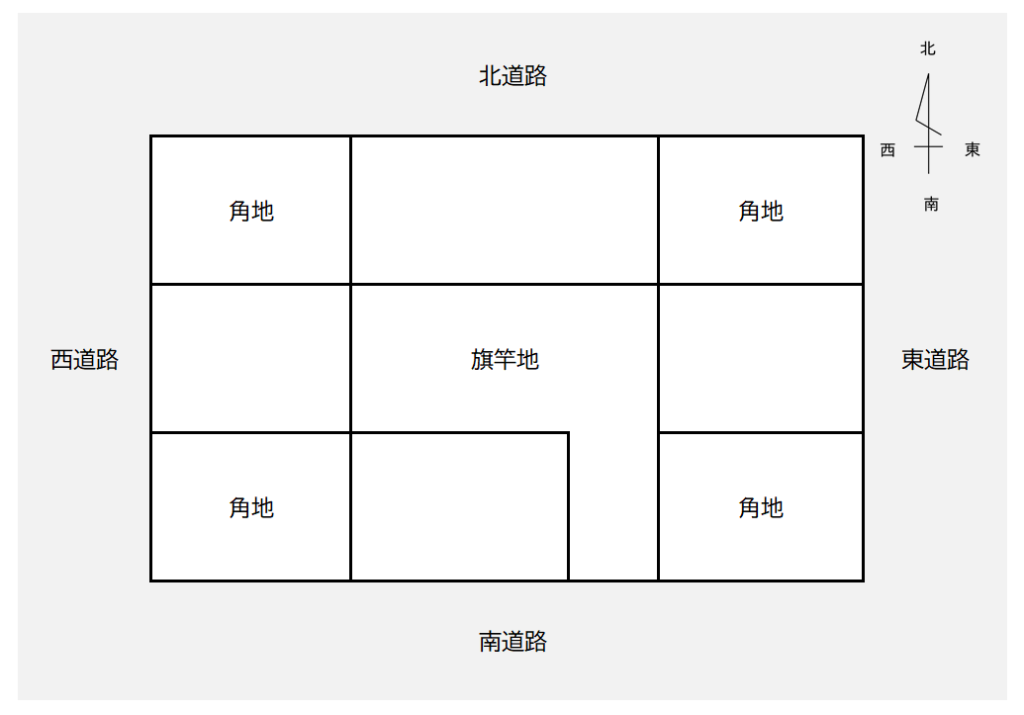

前面道路の方角

敷地に対して、道路が東西南北どの方向に接道しているかによって、生活環境や建物のプラン、資産価値にも影響します。

当然2面道路に接道する角地の方が、評価は高くなります。

角地は建ぺい率が緩和される(建物を建てられる面積が増える)ことも多く、土地の有効活用もできますので相続税などの評価も高くなります

南側道路(敷地の南側に接道)

一般的には、南側にさえぎられるものがなく、南側道路が一番良いとされています。

価格的にも北側道路や東側道路と比べて高い設定になっていることが多いです。

当たりが良く、開放的な反面、南側道路の注意点もあります。

・道路から見えやすいのでプライバシー性をどう確保するか

・敷地の広さによっては、駐車スペースが確保すると開放感がなくなる

北側道路(敷地の北側に接道)

一般的には、北側道路のイメージはよくありません。

理由は、他の道路付けと比べると日当たりの面では劣る点です。

南側や東側の建物の配置や高さ、敷地の高低差よっては、1階部分の日当たりが非常悪くなる可能性もあります。

吹き抜けやトップライトが設置されている物件は、もともとの日当たりがあまり良くない可能性があります。

ただ、北側道路は、リビングなどが南側に配置できることが多いため、プライバシー性は確保しやすいです。

北側道路の場合、土地の周辺状況をしっかりと見て判断することが重要です。

東側・西側道路

一般的には東側道路の場合、朝から昼頃までの日照が確保しやすく、

一方、西側道路の場合、昼から夕方までの西日が当たる時間が長く、朝から昼までの日照の確保が一般的には難しくなります。

但し、西側道路でも周辺の建物や建物の配置によって、東側からの日照を確保できる場合もあります。

前面道路の方角については、一般的な特徴を理解しながら、1つ1つの敷地や隣接住戸の状況などで個別で判断することが必要です。

まとめ

・前面道路は生活環境だけでなく、資産価値にも影響する

・前面道路が建築基準法上のどの「道路」にあたるか確認する

・セットバックが必要な場合、

①セットバックの位置

②セットバックによって不算入となる面積

③将来の建て替えなどへの影響

を確認する

・旗竿地の場合、生活環境や将来の資産価値への影響を考える

・前面道路の方角の違いによる特徴を押さえながら、個別に判断する

のちのち後悔することのないよう「前面道路」についてもしっかりとチェックして下さい。